画像引用元:『機動戦士Zガンダム』 ©創通・サンライズ

宇宙世紀という壮大な年代記において、私たちの記憶に強く残るのは、モビルスーツ同士の戦闘や、地球圏を揺るがした数々の政治的・軍事的事件である。

『機動戦士ガンダム』に始まる一連の物語もまた、戦争と人間の葛藤を主軸として描かれてきた。しかし、そうした表舞台の裏側で、常に人類社会を支え続けてきた存在がある。それが「木星船団(Jupiter Fleet)」である。

木星船団は、華々しい戦果を挙げることもなければ、歴史の転換点で主役を担うこともない。作中で描かれる場面は限られており、しばしば「設定の一部」あるいは「背景要素」として扱われがちである。

だが、その実態を丁寧に読み解いていくと、木星船団は単なる資源輸送組織ではなく、宇宙世紀という文明そのものを成立させるための基盤構造であったことが見えてくる。

地球圏のエネルギー、産業、軍事、さらには政治的均衡さえも、木星圏からもたらされる資源なしには成り立たない。にもかかわらず、木星船団は地球連邦の中枢から遠く隔てられた宙域に存在し、長期的な隔絶の中で独自の社会性を育んできた。

そこに生きる人々は、同じ人類でありながら、地球圏の住民とは異なる価値観や判断様式、精神性を獲得していくことになる。

本記事では、木星船団という存在を多角的に捉え直すことで、その歴史的・構造的意義に迫っていく。

主役にならなかったからこそ見えにくい、しかし確実に世界を支え続けていた「沈黙の船団」。

木星船団を読み解くことは、宇宙世紀を戦場の外側から理解する試みでもある。

第1章 木星船団とは

木星船団とは、宇宙世紀において木星圏と地球圏を往還し、主としてエネルギー資源であるヘリウム3を輸送するために組織された巨大な輸送船団である。

その役割は、一見すると「遠隔地から資源を運ぶ物流組織」に過ぎないようにも見える。しかし、木星船団を単なる物流システムとして捉えるならば、その本質の大半を見落とすことになる。

木星船団が担っていたのは、資源の輸送そのものにとどまらない。

それは、地球圏文明を長期にわたって成立させ、維持し続けるために不可欠なシステムそのものであった。

1-1. 地球圏から最も遠いフロンティア「木星」

木星は、地球圏から見て極めて遠隔に位置する天体である。

航行には年単位の時間を要し、通信遅延も無視できない規模に達する。そのため木星圏は、宇宙世紀において「開発地」であると同時に、実質的には「統治の及びにくい僻地」として位置づけられていた。

この距離的隔絶こそが、木星船団を特異な存在たらしめている。

地球連邦の行政・軍事・政治的影響は形式上は及んでいるものの、現実には即応的な介入は不可能であり、船団は長期間にわたって自己完結的な判断と運営を余儀なくされた。

その結果、木星船団は国家権力の末端組織でも、企業活動の単なる下請けでもない、独自の裁量と規範を持つ半自律的な社会単位として機能するようになったのである。

1-2. 木星船団の成り立ち

木星船団(木星船団公社)は、当初から独立した巨大組織として構想された存在ではない。

その起点は、地球連邦政府によって設立された公的事業体にあり、「公社」という名称が示す通り、初期段階においては明確に政府主導の組織であった。

宇宙世紀初期、人類の活動領域は地球圏から宇宙空間へと急速に拡張し、スペースコロニーの建設と運用が本格化していった。この段階で問題となったのは、個別技術の進歩以上に、文明そのものを維持するためのエネルギー供給であった。

人類の主要動力機関は、従来の核分裂炉から、より高出力な核融合炉へと移行しつつあったが、その燃料となるヘリウム3は、地球圏内での安定した採取が困難な資源であった。地球圏および月圏に依存した資源供給体制は、拡大する居住人口と産業規模に対し、長期的な持続性を欠きつつあったのである。

この構造的制約に対する代替供給源として注目されたのが、木星圏に存在する膨大な量のヘリウム3であった。

木星は居住や定住に適した天体ではなかったが、資源供給拠点として見た場合、その潜在力は他の開発候補地を大きく上回っていた。

もっとも、木星圏は地球圏から極めて遠隔に位置し、航行には年単位の時間を要する。加えて、過酷な環境条件や通信遅延の問題から、地球圏と同一の行政・統治モデルを直接適用することは現実的ではなかった。

このため、木星圏の資源を確保する構想は、領土拡張や恒久的統治の延長としてではなく、「安定した往還輸送」を主目的とする事業として具体化されていく。

この流れの中で、地球連邦政府は、既存の民間・準民間組織を再編するかたちで、木星圏資源の輸送を担う専用組織の整備に着手した。

西暦2026年より活動を開始していたNGO「木星エネルギー船団」は、その実績と人的基盤を評価され、宇宙世紀0010年に「木星開発事業団」へと再編される。これが、後に「木星船団公社」と総称される組織の制度的起点となった。

木星船団の運用は、当初から極めて高いリスクを伴うものであった。

年単位に及ぶ長距離航行、通信遅延、即時救援の不可能性といった条件は、個艦単位での自由裁量に委ねるには危険が大きすぎる。このため、航行方式としては複数の輸送艦をまとめて行動させる護送船団方式が採用され、運航計画や判断には、一定の制度的・官僚的な采配が不可欠となっていった。

こうした体制のもとで木星船団は次第に規模を拡大し、「コロニー公社」や「宇宙引越公社」と並ぶ、地球圏最大級の公的事業体の一つに数えられるようになる。

その後、モビルスーツの実用化と軍事技術の進展はエネルギー需要をさらに押し上げ、木星船団の重要性を一層際立たせる要因となった。

以上の経緯から明らかなように、木星船団の成立は、戦争や軍事技術を直接の前提としたものではない。

それは、宇宙世紀社会が平時の段階で直面した資源制約と輸送リスクに対する、制度的かつ現実的な対応であった。

1-3. 木星船団の不可侵性

画像引用元:『機動戦士ガンダム0083オペレーション・プログラム』角川書店

木星船団が長期にわたり安定した活動を維持できた背景には、その不可侵性が広く共有されていたという事実がある。

木星船団は、戦争の当事者であるいずれの勢力にも直接属さず、非軍事的な基幹インフラとして扱われてきた。

この位置づけを制度的に裏付けていたのが、一年戦争開戦時に締結された南極条約である。

南極条約は、大量破壊兵器の使用制限を主眼とした戦争規範であり、木星船団を名指しで保護対象とする条文を含むものではない。しかし、その趣旨に照らせば、文明の基盤を支える非軍事インフラへの攻撃は、明確に忌避されるべき行為として理解されていた。木星船団は、この枠組みの中で、事実上の不可侵対象として認識されることになる。

注目すべき点は、この認識が地球連邦政府のみならず、敵対勢力であったジオン公国によっても概ね共有されていたことである。

ジオン公国は、地球圏および宇宙圏の各地に対して積極的な軍事行動を展開したが、木星船団そのものを直接の攻撃対象とすることはなかった。この判断は、道義的配慮によるものというよりも、戦略的合理性に基づくものとして理解するのが妥当である。

木星圏からもたらされるエネルギー資源は、地球連邦・ジオン公国のいずれにとっても不可欠であり、その輸送網が破壊されれば、自陣営のみならず敵対勢力を含めた地球圏文明全体が不安定化する。

木星船団は「敵の資産」ではなく、「誰もが依存せざるを得ない基盤」として存在していたのである。

このため木星船団は、政府機関でも純粋な民間企業でもない、準公共的かつ非軍事的な輸送組織として、宇宙世紀社会の制度的な隙間に置かれることとなった。その不可侵性は、条約や理念によって恒久的に保証されたものではなく、合理的な判断によって支えられていた。

もっとも、この不可侵性は、木星船団に安定をもたらす一方で、長期的には別の帰結も孕んでいた。

軍事的・政治的介入を受けない状態が恒常化したことで、木星圏は地球圏の統治や価値体系から徐々に距離を広げ、独自の秩序と自己認識を深化させていく。

不可侵であるがゆえに干渉されず、干渉されないがゆえに自律が蓄積される――その構造は、結果として地球圏の影響を受けにくい政治的基盤を育む条件ともなった。

後の時代に登場する木星帝国は、こうした長期的隔絶と制度的自律の延長線上に位置づけることができる。

すなわち、木星船団の不可侵性は、宇宙世紀社会の安定を支えた合理的選択であると同時に、後の分断と対立を内包した構造でもあった。

第2章 資源とエネルギーから見た木星船団

木星船団の不可侵性や独立性は、政治的配慮や理念の産物というよりも、より根源的な条件――すなわち資源とエネルギーの構造によって支えられていた。

第1章で確認した通り、木星船団は「攻撃すべきでない存在」として扱われてきたが、その背景には、地球圏文明が木星圏資源に対して構造的な依存関係を抱えていたという事実がある。

宇宙世紀初期、人類の生活圏は地球表層を超え、月、ラグランジュ点、さらには多数のスペースコロニーへと拡張していった。

この空間的拡大は、単なる居住域の増加にとどまらず、エネルギー消費構造そのものを不可逆的に変化させた。地球圏内部で完結していた資源供給モデルは次第に限界を露呈し、外部に安定した供給源を求めざるを得なくなっていく。

その過程で木星圏は、「最も遠隔でありながら、最も有望な供給源」として位置づけられた。

距離や環境条件の厳しさゆえに、木星は統治や居住を前提とした開発には不向きであったが、エネルギー資源の観点から見れば、代替の利かない存在であったこともまた否定できない。

本章では、木星船団を成立させ、不可侵の地位を与えるに至った要因を、資源とエネルギーの構造から整理する。

どのような制約が地球圏社会を木星圏へと向かわせたのか。「往還輸送」という形態が選択されたのか。

そして、その選択が宇宙世紀社会にどのような依存関係と脆弱性をもたらしたのかを検討する。

2-1. 宇宙世紀初期におけるエネルギー需要の構造変化

宇宙世紀初期において、人類の生活圏は地球表層を越えて拡張していった。

月面開発、ラグランジュ点への進出、そしてスペースコロニーの建設と運用は、人類社会を、地球という単一で閉じた環境から、多層的な宇宙空間へと不可逆的に拡張していった。

この空間的拡張は、必然的にエネルギー需要の性質を変化させた。

地球上においては、エネルギー供給は地理的条件やインフラ整備によって調整可能であり、需要増加も比較的緩やかに吸収されてきた。しかし、宇宙空間に展開するコロニー社会では、居住、生命維持、産業活動のすべてが人工的環境に依存しており、エネルギー供給の停止は即座に社会機能の崩壊を意味する。

このため、宇宙世紀初期におけるエネルギー問題は、「一時的な不足」や「価格変動」といった経済的課題ではなく、文明の持続性そのものに直結する構造的問題として浮上した。

エネルギーは、単なる消費資源ではなく、生活圏を成立させる前提条件として位置づけられるようになったのである。

当初、地球圏および月圏における資源循環モデルは、この需要を支える中核として機能していた。

地球圏内部での採掘、再処理、供給という枠組みは、初期の宇宙進出段階においては一定の有効性を持っていたと考えられる。しかし、コロニー数の増加と居住人口の拡大に伴い、このモデルは次第に余力を失っていく。

地球圏におけるヘリウム3の絶対量には、もともと制約が存在していた。

ただし、当初問題となったのは、その希少性そのものよりも、需要増加に対する供給調整の困難さと、供給停止時に生じる影響の大きさであった。すなわち、将来的に不足することが予見され、かつ代替が困難であるという点において、構造的な問題として認識されるようになったのである。

こうした状況の下で地球圏文明は、安定性と冗長性を確保するためには、地球圏とは異なる圏域に依存先を求める必要があるとの認識に至る。

この判断が、外部資源への志向を不可逆的に強めていったと考えられる。

木星圏資源が本格的に注目される以前に、すでに「外部に依存すること自体が不可避である」という前提が形成されていた点は重要である。

木星船団の成立は、特定の資源を求めた結果というよりも、宇宙世紀社会が自らのエネルギー構造を再設計せざるを得なくなった過程の一段階として位置づけることができる。

この意味において、木星船団は突発的な政策判断の産物ではなく、宇宙世紀初期に進行したエネルギー需要の構造変化と、地球圏に内在していた資源制約とが必然的に導いた制度的帰結であった。

2-2. 木星圏資源と往還輸送

地球圏文明が外部資源への依存を不可避なものとして受け入れたとき、次に問われたのは、資源を確保すべき候補地はどこか、という問題であった。

宇宙世紀初期には、月圏や小惑星帯など複数の候補が存在していたが、その中で木星圏が決定的な位置を占めるに至った背景には、量的および構造的な条件があった。

木星圏が選択された最大の理由は、エネルギー資源としてのポテンシャルの絶対量にある。

地球圏や月圏に存在するヘリウム3は、技術的には利用可能であったものの、その分布密度や採取効率には限界があり、需要の不可逆的な増大を長期的に支え続けるには不十分であった。一方、木星圏には、ガス惑星特有の環境によって、他の圏域とは比較にならない規模の資源が存在していたと考えられている。

木星圏資源は、採取や輸送の困難さという明確な欠点を伴っていたが、それを補って余りある量的余裕を備えていた。この点において、木星圏に実質的な代替候補はなく、地球圏文明が抱えた資源制約に対する構造的な解答として位置づけられていく。

しかし同時に、木星圏は人類の居住や統治を前提とした開発には著しく不向きな環境でもあった。

強力な重力場、過酷な放射環境、そして地球圏からの極端な距離は、恒常的な社会基盤の構築を非現実的なものにしていた。木星圏は、「生活圏を拡張する場」ではなく、「資源圏」として扱わざるを得ない領域であったのである。

この認識は、開発形態の選択にも直接的な影響を及ぼした。

木星圏において地球圏と同等の居住区や行政機構、産業基盤を構築することは、費用・時間・リスクのいずれの観点から見ても合理的ではない。結果として、木星圏は定住や恒久的統治の対象ではなく、往還によって資源を回収する拠点として位置づけられていった。木星圏の過酷な条件そのものが、必然的に「往還輸送」という解を導いたのである。

こうして成立した木星船団は、地球圏文明に安定したエネルギー供給をもたらした。

同時にそれは、供給源を木星圏という単一の遠隔圏域に強く依存する構造を固定化することにもなった。長大な輸送路、代替困難な供給体系、そして輸送が停止した場合の影響の大きさは、安定と表裏一体の脆弱性として常に内包されていたのである。

この供給構造の特性こそが、木星船団の不可侵性を合理的に支える基盤ともなった。

木星船団は、単なる輸送組織ではなく、地球圏文明のエネルギーインフラそのものとなっていたのである。

第3章 一年戦争以降の木星船団

3-1. 一年戦争と南極条約体制下の木星船団

宇宙世紀0079年に勃発した一年戦争は、地球圏社会のあらゆる制度とインフラに対して再編を迫る出来事であった。

木星船団も例外ではなく、その運用は開戦と同時に大きな見直しを余儀なくされることとなる。

木星圏との往還には年単位の航行期間を要し、航路の変更や即時撤退は事実上不可能である。戦時下において、これらの特性は致命的なリスク要因となった。

どの勢力が宇宙航路を掌握するか不透明な状況で、武装を前提としない輸送船団を遠隔宙域へ派遣し続けることは、安全保障上、合理的とは言い難かった。このため、一年戦争開戦時には、木星船団の派遣は一時的に中止されたとされている。

この措置は、木星船団が軍事的に敵視された結果ではなく、戦時においてその不可侵性を維持できる保証が失われたことへの対応であったと考えられる。

戦争初期の混乱期においては、条約や慣習による抑制が十分に機能するとは限らず、長距離輸送という性質そのものが過剰なリスクを伴っていたのである。

しかし、一年戦争が進行する中で締結された南極条約は、木星船団の立場を再び相対的に安定させる契機となった。

南極条約は、大量破壊兵器の使用制限を主軸とした戦争規範であり、木星船団を名指しで保護する条文を含むものではない。それでも、その趣旨は戦争の無制限化を抑制し、文明の存続に不可欠な基盤を維持する点にあった。

この枠組みの中で、木星船団は「非軍事的かつ代替不可能な基幹インフラ」として再認識されることになる。

エネルギー資源の供給が断たれれば、地球連邦・ジオン公国いずれの陣営にとっても長期的な戦争遂行は不可能となる。したがって、木星船団を攻撃対象としないという判断は、道義的配慮というよりも、戦略的合理性に基づく合意として成立していた。

南極条約体制の下で、木星船団の運航は段階的に再開される。

しかし、一年戦争と南極条約体制は、木星船団に不可侵という枠組みを与えた一方で、その安定を恒久的に保証するものではなかった。その不確かさは、戦後に訪れる組織縮小や社会問題、さらには木星船団自身が不可侵性の境界に踏み込む事態として、後年になって顕在化していくことになる。

3-2. グリプス戦役とジュピトリス事件

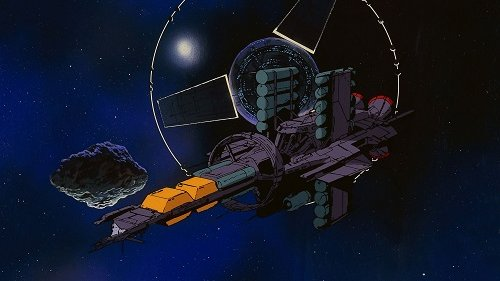

画像引用元:『機動戦士Zガンダム』 ©創通・サンライズ

宇宙世紀0087年に勃発したグリプス戦役は、地球連邦政府内部の権力闘争が武力衝突へと転化した内戦であり、従来の国家間戦争とは性質を異にする紛争であった。

この戦役において、木星船団は初めて、不可侵の立場を保ったままではいられない局面に直面することとなる。

その象徴的事例が、木星船団所属艦ジュピトリスの地球圏帰還と、艦長であった パプテマス・シロッコ の行動である。

長期間にわたり木星圏で活動していたシロッコは、グリプス戦役の勃発に際して地球圏へと帰還し、地球連邦軍内の強硬派組織である ティターンズ に協力するという選択を行った。

シロッコは、ジュピトリスをティターンズの正式な編制下に置くことはしなかったものの、グリプス戦役の過程において、彼の判断によって同艦を事実上利用している。

ジュピトリスはあくまで木星船団の一部として存在し、その本来の運用目的も資源輸送にあった。しかし、その存在は、単なる輸送艦として看過できる規模や影響力を持つものではなかった。

ジュピトリスは、長期航行を前提として設計された巨大艦であり、独自の技術体系と運用ノウハウを蓄積していた。

さらに、艦内にはモビルスーツの開発・製造が可能な工廠機能が備えられており、実際にシロッコが設計したモビルスーツがティターンズにおいて運用されていたことが確認されている。

このような艦と人材が特定の政治・軍事勢力と行動を共にすることは、結果として木星船団という存在を、地球圏の権力闘争の内部へと引き寄せる印象を強く与えた。

この出来事は、木星船団の不可侵性が初めて実質的に揺らいだ瞬間として位置づけることができる。

それまでの不可侵性は、木星船団が「いずれの勢力にも属さない存在」であることを前提として成立していた。しかし、ジュピトリス事件においては、船団所属の艦と人材が、結果として一方の勢力と結びついたのである。

もっとも、この事態は、木星船団という組織が公式に政治的選択を行った結果ではない。

あくまで パプテマス・シロッコ個人 が、木星船団という環境で培った裁量と能力を背景に、地球圏の政治状況へ介入した結果であると捉えるのが妥当であろう。

それでもなお、この事件が持つ意味は小さくない。

不可侵であるがゆえに統治や監視の対象となりにくく、独自の判断と裁量が蓄積されてきた木星船団という特殊な環境に属した個人が、地球圏の政治秩序に直接的な影響を与えたという構図は、木星船団の自律性そのものに影を落とす結果となった。

また、後年の資料や作中描写においては、シロッコの独断による行動であったとはいえ、ティターンズ側に属したジュピトリスが戦場で失われたことを契機として、木星船団側が地球連邦に対する不信感を強めたとする見解も示されている。

この点については断定を避ける必要があるものの、ジュピトリス事件が、木星船団と地球圏社会との心理的距離を拡大させる一因となった可能性は否定できない。

第4章 木星船団とニュータイプ

宇宙世紀におけるニュータイプという概念は、しばしば「宇宙に適応した新人類」として語られてきた。

木星船団は、年単位の航行、極端な隔絶、そして外部からの即時的な介入が存在しない環境の中で、人間が生存し続けることを前提とした特殊な場であった。このような過酷な環境が、人間の認識や判断様式にどのような影響を及ぼしたのかという点は、ニュータイプ概念を再考する上で看過できない論点である。

実際、「木星帰り」と呼ばれる木星圏での活動を経験した人々の中から、顕著なニュータイプ的資質を示す人物が登場している。

本章では、木星環境そのものが持つ特異性と、そこから帰還した人物たちの言動を手がかりに、木星船団とニュータイプの関係を考察する。

進化論的な断定や神秘的解釈に依拠するのではなく、環境条件と行動特性との対応関係を整理することを目的とする。

4-1. 木星環境とニュータイプ

木星圏は、人類が恒常的な生活圏として適応するには、あまりにも過酷な環境である。

強大な重力圏、苛烈な放射線環境、そして地球圏から年単位の距離に隔てられた位置関係は、いずれも居住や統治を目的とした進出に適さない条件であった。

長期間に及ぶ航行、通信遅延による情報の断絶、緊急時に外部の判断や支援を仰ぐことができない状況は、個々人に高度な自己判断能力と状況把握を要求する。

そこでは、個人の認知能力や洞察力が、生存や任務の成否と直結する構造が成立していたと考えられる。

このような環境下では、他者の意図や状況の変化を敏感に察知し、それを即座に自らの行動へ反映させる能力が重視されていた可能性が高い。

これらの能力は、ニュータイプに確認される特性と一定の符合を示している。

ニュータイプ能力を、超自然的な感応力としてではなく、極限環境において鍛えられた認知・判断能力の高度化として捉えるならば、木星圏はその特性が顕在化しやすい条件を備えていたと言える。

木星環境がニュータイプを直接的に生み出したと断定することはできないが、少なくとも、その能力が可視化されやすい環境であったという解釈は成立する。

このように、木星船団という環境は、人間の認知や判断様式を特定の方向へと選別・強化する圧力として機能していた。

それは進化論的な飛躍ではなく、あくまで環境条件がもたらした合理的な帰結であり、その中からニュータイプ的資質を備えた人物が現れたとしても、不自然な現象ではなかったと考えられる。

4-2. 木星帰りのニュータイプたち

木星船団という特殊な環境を経験した人物の中には、地球圏帰還後にニュータイプ的資質を顕著に示した例が存在する。

彼らはいずれも、単に高い戦闘能力を備えていたというよりも、状況把握、他者理解、そして意思決定の様式において、地球圏社会の一般的な人々とは異なる傾向を示していた。

シャリア・ブル (『機動戦士ガンダム』)

画像引用元:『機動戦士ガンダム』 ©創通・サンライズ

その代表例の一人が、シャリア・ブルである。

彼は木星圏での活動を経て地球圏に戻り、ニュータイプとして認識されるに至った人物であった。地球圏におけるニュータイプが比較的若年層で発現する例が多い中で、壮年期にニュータイプ能力が顕在化した点は、特筆すべき特徴である。

シャリア・ブルはジオン軍所属の大尉であり、木星エネルギー船団(地球連邦の公社ではなく、ジオン公国が独自に運用していた船団)の隊長を務めていた。

その後、フラナガン機関による調査によって高いニュータイプの素養が見出され、キシリア・ザビ麾下のニュータイプ部隊へと編入される。

ニュータイプ専用モビルアーマーであるブラウ・ブロに搭乗し、ホワイトベース隊のモビルスーツ部隊を大いに苦しめた。初搭乗でありながらオールレンジ攻撃を自在に操り、そのニュータイプ能力の高さを示したが、同じくニュータイプとして覚醒しつつあったアムロ・レイによって撃墜されている。

また、ララァ・スンのニュータイプとしての資質を早期に見抜いた点からも、シャリア・ブルは戦闘能力のみならず、洞察力や他者理解においてもニュータイプ的特性を備えていた人物であったと評価できる。

パプテマス・シロッコ (『機動戦士Zガンダム』)

木星圏の出身者の中でも、地球圏社会に極めて大きな影響を及ぼした人物が、パプテマス・シロッコである。

木星船団を統率する立場にあったシロッコは、地球圏帰還後、グリプス戦役という政治的・軍事的混乱の中で、地球連邦軍高官であるジャミトフ・ハイマンに接触し、特殊部隊ティターンズの内部で主導的な役割を果たしていく。

シロッコは宇宙世紀史上でも屈指のニュータイプ能力を有していたとされ、状況を予見する洞察力や、他者の感情・思考を把握する能力を示している。

パイロットとしての能力も極めて高く、劇中では一度も被弾による致命的損傷を受けることなく、カミーユ・ビダン、クワトロ・バジーナ、ハマーン・カーンといった優れたニュータイプたちを戦闘において圧倒している。

ただし、シロッコのニュータイプ能力は、共感よりも支配へと向かう傾向が顕著であった。

不満や不安を抱える者たちを引き付ける強いカリスマ性を備える一方で、自らの策謀や支配が通用しない相手に対しては、露骨な傲慢さを示す場面も見られる。

木星という地球圏から隔絶された環境において、その才能を持て余していたと語られることもあるが、彼の完成された思考様式と高度なニュータイプ的素養が、木星圏という特異な環境の中で培われた可能性は否定できない。

第5章 劇中の関係者

宇宙世紀を舞台とする物語において、主要人物の中には木星船団と直接的な関係を持つ者が存在する。

本章では、木星船団と関わりを持ち、物語上でも重要な役割を果たした人物たちを取り上げ、その関係性を整理する。

5-1. エフェメラ・ハント(『機動戦士ガンダム0083 REBELLION』)

エフェメラ・ハントは、コミック作品『機動戦士ガンダム0083 REBELLION』に登場する人物であり、ジオン軍残党であるシーマ艦隊司令官 シーマ・ガラハウ が用いていた偽名である。

デラーズ紛争の最終局面において、搭乗機ガーベラ・テトラが撃墜され、戦死したものと見なされていたが、実際には奇跡的に生還していた。その後、身分を秘匿したまま木星船団公社に入社し、第16輸送船団の船長に就任している。

この設定は、木星船団が過去や所属を問われにくい「地球圏から距離を置いた場」であったことを象徴する事例とも言える。

5-2. ジュドー・アーシタ & ルー・ルカ(『機動戦士ZZガンダム』)

『機動戦士ガンダムZZ』の物語終盤において、主人公ジュドー・アーシタとヒロインのルー・ルカは、軍を除隊した後、木星船団公社に入社する。

二人はジュピトリスⅡの乗員として、地球圏を離れ木星へと旅立つ選択を行った。

後年を描いた作品にもジュドーと思われる人物が登場しており、彼がその後も木星圏に留まり、活動を続けていた可能性が示唆されている。

5-3. フォンセ・カガチ(『機動戦士Ⅴガンダム』)

『機動戦士Vガンダム』に登場するフォンセ・カガチは、ザンスカール帝国の宰相として知られる人物であるが、過去に木星船団公社に所属していた経歴を持つ。

木星圏という地球圏から隔絶された環境から人類社会を俯瞰してきた経験は、彼の思想形成に大きな影響を与えたと考えられる。

度重なる戦争によって荒廃していく地球圏に対し、彼は次第に深い絶望と人類そのものへの不信感を強めていった。

やがてフォンセ・カガチが関与するザンスカール帝国は、地球圏全域への侵攻を開始することになるが、その背景には、木星圏で培われた視点と価値観が影を落としていると解釈する余地がある。

終章 木星船団とは何だったのか

木星船団は、宇宙世紀の物語において、常に表舞台に立つ存在ではなかった。

しかしそれは、木星船団が重要でなかったことを意味するものではない。むしろ、人類文明を成立させるうえで不可欠な存在であった。

宇宙世紀社会を支えるエネルギー資源を運び続けるという役割は、変化や革新を生み出すものではなく、文明を「維持する」ための行為であった。

そのため木星船団は、人類共通のインフラとして位置づけられ、不可侵性が尊重されてきたのである。

本稿で見てきたように、木星船団の不可侵性や独立性は、理念や理想の産物ではない。

それは、地球圏文明が木星圏資源に構造的に依存せざるを得なかったという現実に基づく、きわめて合理的な選択の結果であった。

守られていたのは船団そのものではなく、船団を失うことによって崩壊しかねない社会構造である。

また、長期的な隔絶と過酷な環境は、木星船団の内部に、地球圏とは異なる価値観や判断様式を蓄積させていった。

それらは必ずしも明確な思想や政治的主張として結実したわけではないが、人物の行動や認識の違いとして、確かに表面化している。

それは、木星帰りのニュータイプたちに見られることもあれば、ジュピトリス事件やザンスカール帝国といった歴史の節目において、より顕著なかたちで現れることもあった。

木星船団を理解することは、宇宙世紀という時代を、戦争や英雄の物語としてではなく、それらを成立させていた構造の一端から読み解くことに他ならない。

表舞台には登場せずとも、確実に世界を支え続けていた存在――

木星船団とは、宇宙世紀という文明を語る上で、欠くことのできない存在であった。